【建設業許可】専任技術者要件 水道施設工事の場合

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

だんだんと秋の気配を感じる季節になってまいりました。

皆さんはいかがおすごしでしょうか。

さて、建設業許可要件の中でも営業所の専任技術者に関する要件ついて、

建設業許可29業種それぞれについて説明をしていくこのシリーズ、今回は水道施設工事について、

専任技術者となれる国家資格及び実務経験要件について、説明していきたいとおもいます。

なお、今回説明する内容は一般建設業許可に関するものとなります。

特定建設業許可とは要件が異なりますのでご注意ください。

水道施設工事とは

水道施設工事とは、

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事または公共下水道

若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

をいいます。

具体的な工事としては、取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事 等が該当します。

上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、

公道下当の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」に該当し、

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の排水小管を設置する工事が「管工事」、

上水道等の取水、浄水、排水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」となります。

また、し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」、および「清掃施設工事」の区分については、

規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、

公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、

公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。

(建設業許可事務ガイドライン別表1:平成13年国土交通省建設業課長通知第97号より)

専任技術者とは

専任技術者とは、建設業許可要件で

営業所ごと・許可業種ごと配置することが義務づけられています。

建設工事に関する業務を行うにあたり専門の知識を有すると認められる者の中で、

営業所に専任で常勤している者が該当します。

専門の知識を有すると認められる者とは、

建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者のことをいいます。

具体的には、

➀ 一定の国家資格

➁ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して一定の実務経験を有する者

➂ その他※海外での工事の実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所の専任技術者となり得る者として、その認定を受けたもの

が、該当します。

➂のその他に該当するケースは非常に稀で、

➀一定の国家資格又は➁一定の実務経験をもって専任技術者の要件を満たすことがほとんどかと思います。

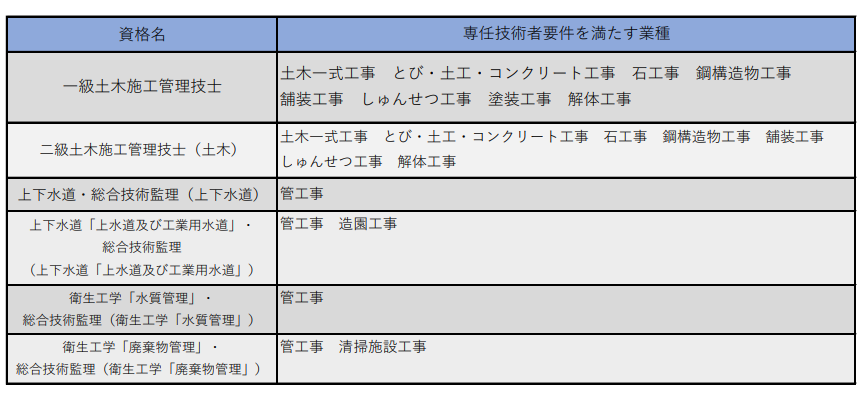

水道施設工事における専任技術者 資格要件

➀ 一定の国家資格を保有していること

水道施設工事において、専任技術者として認められる国家資格は下記の通りです。

下記の資格を一つでも保有していれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。

【技術士法】

- 上下水道・総合技術監理(上下水道)

- 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)

- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

- 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

一定の国家資格は他の建設業種でも専任技術者要件として認められるものもあります。

取得したい建設業種が複数ある場合は、戦略的に資格取得の計画を立てていくことをお勧めします。

➁ 一定の実務経験を有すること

水道施設工事における専任技術者要件を実務経験で満たす場合、水道施設工事に関し10年の実務経験を有する必要があります。

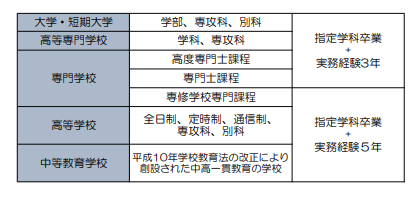

ただし、国土交通省令で定める学科を卒業した者については、実務経験要件に必要な期間が緩和されます。

水道施設工事では、土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科を卒業している場合、卒業学校に応じて実務経験が3年または5年に緩和されます。

まとめ

今回は水道施設工事における専任技術者要件について説明しました。

専任技術者は、建設業許可を取得するためには営業所ごとに必ず必要な者になります。

専任技術者が辞めてしまい、他に該当する技術者がいない場合、

建設業許可要件を満たすことができなくなり、許可そのものの存続が困難になってしまいます。

専任技術者が辞めた場合は、14日以内に届出が必要ですが、

届出をせず、専任技術者不在のまま操業し続けてしまうと、許可の取消など重い処分がなされ、事業に大きなダメージを与えることとなります。

そうならないためにも、専任技術者要件を満たす人材の確保や社内での資格取得など、

スキルアップの奨励、そして従業員が引き続き働き続けたいと思うような職場環境づくりが大切になってきます。

建設キャリアアップシステムによる評価やキャリアの見える化も、職場環境を向上させるには有効でしょう。

では、ここまでお読みいただきありがとうございました。

富士市の行政書士、髙橋なつきでした。

その他のブログはこちら