【CCUS】導入のメリットとは

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

関東甲信越地方では、梅雨入りが発表されましたね。

最近は短時間に強烈な雨が降ることも多いため、しっかりと対策をして梅雨に備えたいと思います。

さて、本日は建設キャリアアップシステムの最新トピックスのご紹介を含め、改めて制度導入のメリットについてお伝えしたいと思います。

(これまでのブログはこちらから⇓⇓

最新トピックス 技能者登録数が90万人を突破!

5月29日時点で、建設キャリアアップシステムに登録している技能者の数が90万人を突破しました。※(一社)建設業振興基金より

これは、われらが地元静岡県富士市の総人口(※1)のおよそ3.6倍、福岡県北九州市の人口(※2)に匹敵する数です。

技能者総数はおよそ356万人といわれていますので、

全技能者の4人に1人がこのシステムを利用する水準に近づいている計算になります。

私自身の体感としても、公共工事に関わる事業者の建設キャリアアップシステム登録がメインであったところ、最近では、民間工事の請負先でも積極的に登録する事業者が増えてきており、建設キャリアアップシステムが浸透してきていることを感じています。

国と業界が担い手確保のために推進している同システムですが、今後も利用者増加の流れは加速していくでしょう。

(※1)令和2年国勢調査人口速報値による2020年10月1日現在の人口。富士市は244,000人

(※2)令和2年国勢調査人口速報値による2020年10月1日現在の人口。北九州市は931,551人

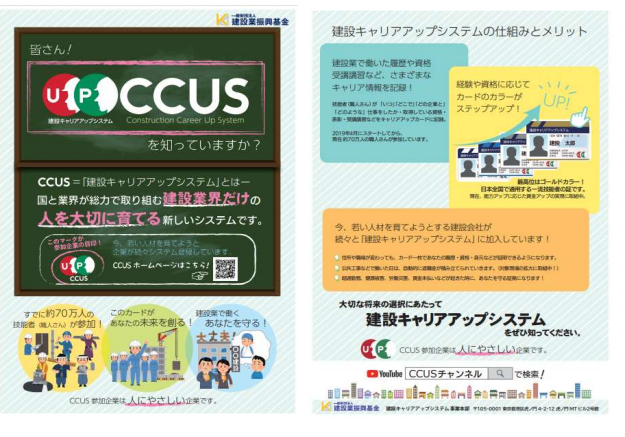

おさらいしよう、建設キャリアアップシステム

ここで、建設キャリアアップシステムについて改めておさらいしたいと思います。

建設キャリアアップシステムとは、技能者を評価する枠組みです。建設現場にICカードリーダーを導入し、技能者は情報を登録したICカードを通すことで就業履歴を蓄積することができます。

同システムは、

・職人の適正な評価と給与の引き上げ

・職人を育てる企業が評価され、受注機会が確保される環境整備

を目的に、国・業界が一体となって推進しているシステムです。

2023年度を目標に、あらゆる工事での完全実施に向けて取り組みを加速しており、現場での利用数も順調に推移しています(※3)

(※3)就業履歴数を基に計算。2021年は約2285万回利用されている(一社)建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業本部資料より)

技能者のメリット

建設キャリアアップシステムは技能者の能力に合わせて評価する仕組みです。技能者には、評価基準に合わせて4種類に色分けされたカードが交付されます(白⇒青⇒銀⇒金)。

評価の基準は

・経験(就業日数)

・知識・技能(保有資格)

・マネジメント能力(登録基幹技能者・職長経験)

があり、これらの基準に基づき、CCUSにより客観的に能力が把握されます。

客観的な能力判断が可能となることにより、どのような経験・能力を積めばキャリアアップできるのかが明確になります。

これによりキャリアアップのための目標が見通せるため、技能者自身のモチベーションアップが期待できます。

また、ICカードには技能者個人の就業履歴が蓄積されることから、仕事の記録を貯めて実力を証明することも可能となります。

これにより、転職などで職場が変わっても、自己の能力に応じた処遇を受けることができます。

また、ICカードには、技能者の保有資格についても記録されていることから、将来的にはカード1枚で資格証の持参が不要となる可能性もあります。

まとめると、建設キャリアアップシステムを導入することで、技能者は

➀ 明確な目標を立てることができるようになり、モチベーションアップが期待でき る

➁ 就業履歴を蓄積することで、転職などで職場が変わっても自己の能力に応じた処遇を受けることができる

➂ 将来的にはカード1枚で資格証の持参が不要となる

といったメリットがあります。

特に、➀➁については、仕事において明確なキャリアパスを描くことができることで長く仕事に携わる動機付けにもなり、技能者を雇用する事業者側にとってもメリットがあると言えるでしょう。

事業者のメリット

建設キャリアアップシステムでは、事業者に関する情報も登録されます。

登録される内容は、

(共通項目)

・基礎情報(建設業許可の有無/財務状況等/建設業の営業年数/社員数/加入団体)

・施工能力(建設技能者の人数※カード保有人数・レベルなど/施工実績)

・コンプライアンス(建設業法の法令順守/労働基準関係法令違反の状況/社会保険加入状況)

(選択項目)

・施工能力(建機の保有状況/表彰/最大請負金額/協力会社 等)

・処遇・福利厚生(給与制度/休暇制度/労務管理 等)

等があります。

技能者は登録することで、建設キャリアアップシステムによって客観的に評価された自社の施工能力を公表することができ、自社の能力の見える化ができることで、結果として発注先からの信頼につながります。また、技能者にとってもメリットがある建設キャリアアップシステムを導入していることで、担い手となる若手へ自社をアピールすることができ、優秀な人材の確保につながります。また、同システムにより、現場管理も可能となるため、現場管理事務の省力化も望めます。さらに、公共工事の入札参加資格審査での加点項目となるため、公共工事の入札での評価アップも期待できます。

まとめると、建設キャリアアップシステムを導入することで、事業者は

➀ 自社の施工能力が客観評価されることで、自社の能力の見える化につながり、発注先の信頼につながる(結果として仕事増が期待できる)

➁ 担い手となる若手にアピールできる(優秀な人材の確保につながる)

➂ 現場管理事務の省力化

④ 公共工事の入札で評価アップ

といったメリットが考えられます。

➁については、令和3年度より、ハローワークにおける求人・求職についてCCUSの周知、登録事業者への応募推奨、CCUS登録の求人票への記載の助言が国土交通省と厚生労働省の協力のもと推進されています。

高卒新規学卒求人を行う際には、必ずCCUSの登録状況やCCUSを活用した担い手確保の取り組みについて記載を求める流れもあり、担い手確保を見込んだCCUS登録の必要性はますます高まっています。

まとめ

今回は建設キャリアアップシステムの直近のトピックスをご紹介した上で、改めてシステム導入のメリットをお伝えしました。

建設現場で働く若手が求める事トップ3(※4)は、

第1位 週休2日制の推進

第2位 仕事が年間を通じてあること

第3位 能力や資格を反映した賃金

(※4)厚生労働省「R2建設業における雇用管理状況把握実態調査」より

となっています。

システム導入により、

職人が適正に評価される=能力や資格に応じ、適切な給与が支払われる

受注機会が確保される=年間通じた安定的な工事受注

が実現でき、若手の希望とマッチした職場環境を作ることができることで、担い手確保が望めるのではないでしょうか。

2023年度からあらゆる工事で建設キャリアアップシステムの完全実施が目指されていますが、人材確保、自社の競争力強化のためにも、今からシステム導入の準備をしていくといいでしょう。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきでした。

※(一社)建設振興基金HP